[소마 생존기 #3] 수 많은 뛰어난 사람들을 만나다

소마에서의 생활도 이제 절반이 넘어갔다.

연수 생활을 하면서 계속 느끼는 거지만... 내가 어떻게 소프트웨어 마에스트로에 선발이 됬는지 의구심이 들 때가 참 많다.

정말 실력있고 인성이 좋은 분들이 많다. 멘토들도 그렇고 멘티들도 그렇고

그런 분들을 매일매일 만나고 연락하면서 끊임없이 나를 비춰보게 되는 점이 소마 기간동안 내가 발전하는 계기가 되는 것 같다.

8월에는 멘토 특강을 참 많이 들었다.

S멘토님의 특강이 가장 기억에 남는다. 자신이 들어갔던 첫 회사에서 하루 16시간 이상씩 개발을 하면서 열악한 환경이었지만, 그렇게 개발을 해서 이루어낸 성과들을 이야기 해 주셨을 때 나는 넘사벽 같다는 생각이 종종 든다. 예를 들어 1000 만큼의 비용이 드는 문제를 본인의 경험과 지식으로 100까지 줄인 뒤 그걸 가지고 해결을 하는 모습이 정말 멋있었다. 문제를 바로 해결하려고 달려드는 것이 아니라, 그 문제의 본질을 꿰뚫고 가능한 다양한 방법들을 고민해 볼 수 있는 안목이 필요하다. 데이터 베이스 모델링과 소프트웨어 아키텍처에 대한 강의를 들었는데 많은 인사이트를 얻었다. 나는 언제쯤 그러한 내공을 쌓을 수 있을까? 잘 모르겠다.

또다른 S멘토님의 특강은 조금 씁쓸했다. 멘토님의 강의 자체는 매우 훌륭했지만, 강의 중간중간 말씀해주신 한국의 개발문화에 대해서 안타까운 현 주소를 느낄 수 있었기 때문이다. 지난 번 IBM 개발자 컨퍼런스에 가서도 느낀 거지만, 한국의 대부분의 개발 문화는 상당히 폐쇄적이고 보수적이다. 전 세계는 오픈소스 프로젝트를 수행하고, 새로운 툴들이 마구마구 쏟아져 나오는데 말이다. 제대로 된 대우를 받을 수 밖에 없는 구조 속에서 좋은 소프트웨어 결과물이 나오기는 쉽지 않다. 아직 사회생활을 해 보지는 않아서 잘은 모르겠지만, 큰 회사들은 자신들이 지켜왔던 방식에 대한 고집이 강하고 더 좋은 대안이 있어도 그걸 바꾸는 일이 참 어려운 것 같다. 내가 큰 회사를 가고 싶지 않게 만드는 이유이기도 하다. 탈조선이 답인가... 잘 모르겠다.

팀 프로젝트도 어느정도 방향이 명확하게 드러나기 시작했다. 6월 초, 팀이 결성된 지 얼마 되지 않았을 시점에 비하면 많이 발전했다. 우리는 블록체인 플랫폼이었던 기존의 아이디어에서 하이퍼레저 패브릭을 활용한 블록체인 결제 모듈을 만들고 그 결제 정보 및 개인 신원 확인 절차를 DID(Distributed Identification, 분산 ID)를 가지고 풀어보기로 살짝 방향을 수정했다. 이를 위해 나는 현재 Golang을 학습한 뒤 체인코드 개발을 맡을 계획이고, 웹 프론트엔드는 내가 익숙한 Vue.js를 사용할 것 같다.

새로운 언어, 새로운 프레임워크를 배우는 것에 대해서는 여러가지 의견이 있다. 새로운 것, 요즘 유행하는 것을 많이 배우는 것이 중요한 것이 아니고 기초적인 지식을 탄탄하게 하는 것이 중요하다고 말씀하시는 분들이 많다. 물론 맞는 말이라고 생각을 한다. 다만, 무언가를 만들어 보고 싶다면(어쩌면 이게 내가 개발을 하기로 결심한 이유이기도 하다), 그걸 만드는 데에 새로운 언어나 새로운 프레임워크가 필요할 확률이 높은데, 새로 배워보는 걸 주저하지는 않았으면 좋겠다.

중간 평가가 8월 말에 있었는데 나는 한중 해커톤에 참석하느라 참가하지 못했다. 우리의 개발 범위가 가진 역량 및 시간에 비해 너무 크다는 피드백이 있었다고 한다. 맞는 말인 것 같다. 하고 싶은 것들, 좋아 보이는 것들을 다 집어 넣다 보니 프로젝트가 너무 커졌다. 그에 비해 우리 팀은 셋 다 취업을 준비해야 하는 시기여서 그만큼 input을 들일 상황이 되지 못한다. 이런 부분도 중간 평가 이후 돌아보게 되었다. 현실적인, 도달 가능한 목표를 세우는 것의 중요성을 깨달았다. Done is better than perfect. 라는 말이 있다. 최종 평가 때 까지 프로젝트를 완성할 수 있도록 냉정하게 계획을 세워서 진행해야 할 것 같다.

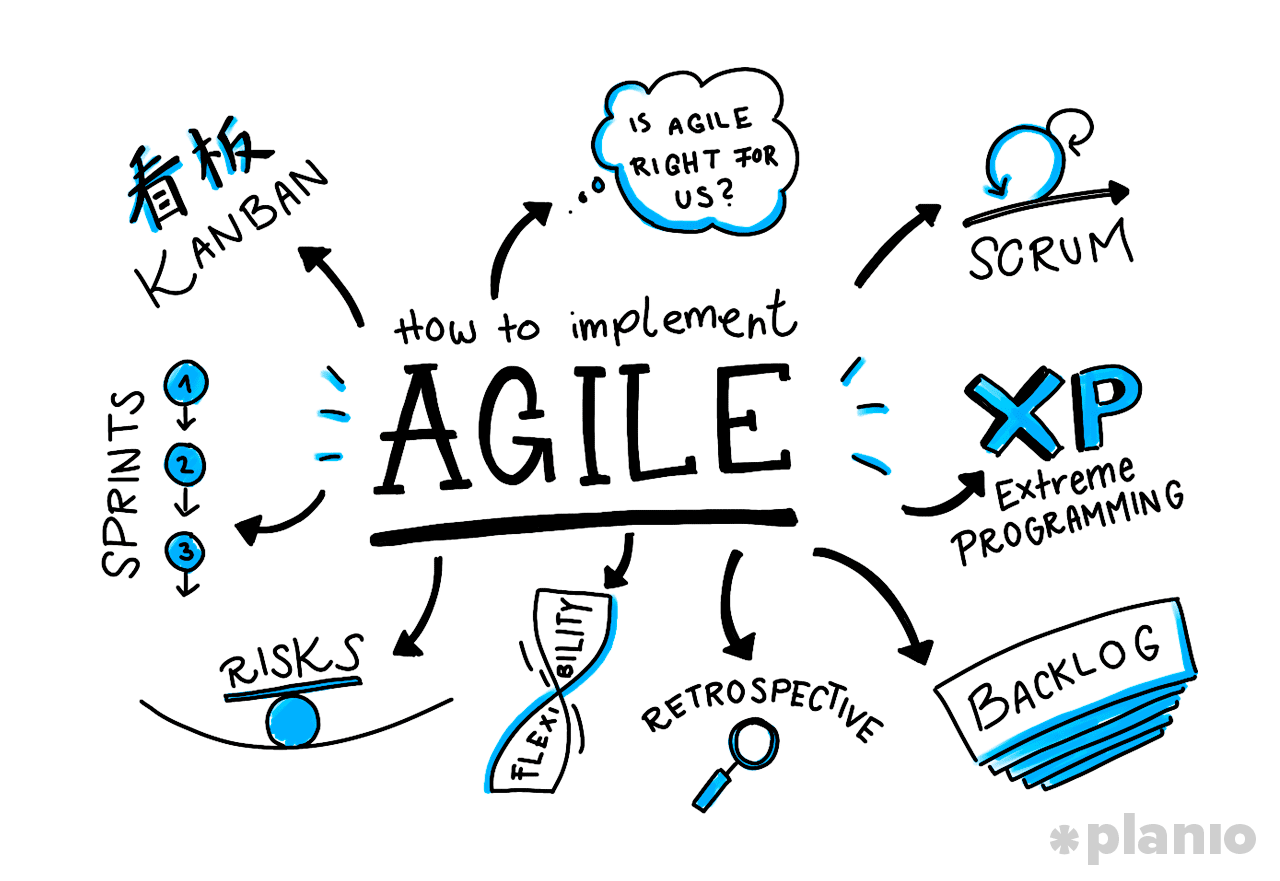

팀에서 Agile 방법을 도입해 보자는 이야기가 나왔다. Daily Scrum을 매일매일 자율적으로 적고, 수행했던 일들, 어려운 점들을 적는다. 사실 제대로 애자일을 하기에는 현실적인 여건이 맞지가 않지만, 우리가 이렇게 주어진 상황 속에서 시도해 보는 것은 의미가 있다고 생각을 한다. 애자일을 제대로 하기 위해서는 구성원들이 풀타임으로 이 프로젝트에 역량을 쏟을 준비가 되어야 한다는 걸 깨달았다. 애자일을 하게 되면 프로젝트가 더 빡세지는데 이는 맞는 말 같다. 책임감을 더 크게 느끼고 있고 그 때문에 매일매일 정신이 없다. ㅠㅠ

요즘 드는 생각은 내가 모르는 것을 모른다고 말하는 것이 참 쉽지가 않다는 점이다. 소마에서 프로젝트를 하고, 멘토링을 하면서 모르는 점이 너무나도 많이 나온다. 다 알려고 노력을 하지만 절대 불가능하다. 그럴 때 사실 가장 좋은 건, 모르는 부분을 확실하게 말씀드리고 다시 설명을 듣는 것인데 나는 내가 잘 모르는 부분을 말하는 것을 잘 못하는 것 같다. 남들의 시선 때문일까? 아니면 모르는 것에 대해서 고민을 충분히 못 해서 그런걸까? 그렇게 모르는 것들이 쌓이면 점점 더 모르는 부분이 커지는데 언젠가는 이게 굉장히 심각해진다. 그 상황이 오기 전에 내가 모르는 점을 확실하게 말을 하는 연습을 해야 할 것 같다는 생각이 든다.

다른 소마 연수생들하고 네트워킹을 할 시간이 부족한 점은 한 가지 아쉽다. 다들 프로젝트를 하느라 너무 바쁘다. ㅠㅠㅠ (어쩔 수 없는 거긴 하지만) 주변에서 이렇게 열정 넘치는 개발자 친구들 150명을 만나기는 정말정말 어렵다는 걸 너무나도 잘 안다. 나는 우리 팀원들 말고는 블록체인 스터디를 하는 분들 몇 명정도 주기적으로 만나는게 거의 연수생 네트워크의 전부다. 좀 더 다양한 분야의 사람들을 만나고 싶고 이야기를 나누고 싶다. 사무국에서 그런 자리를 만들어 주면 좋을 것 같고, 그게 어렵다면 우리끼리라도 그런 자리를 만들면 참 좋을 것 같다는 생각이 든다.

여러가지 많은 생각이 드는 8월이었다...